★頭痛

頭痛の原因の一つに首のコリが影響を及ぼしている事も多いです。その場合の改善法としては鍼灸治療が効果てきめん。頭痛で悩んでいる方は鍼灸治療もぜひご検討下さい。

頭痛のセルフケア法もご紹介します。

・ストレス解消

例えば家族の食事を作る事がストレスなら、お弁当を買ったり、デリバリーを利用する。

・規則正しい睡眠と食事

夜型の生活や食生活の乱れに注意。

・適度な有酸素運動

ウォーキングなどの適度な有酸素運動は固まった筋肉のコリや張りをほぐす効果があります。リフレッシュ効果があるので片頭痛改善には特に有効。

・目の疲れの予防・解消

パソコンなどの画面を集中して見続けていると、まばたきをする回数が減り、目が乾き疲れやすくなります。意識的にまばたきをする事で目の乾きを防ぎます。遠くを見る。温かいタオルなどで目の周りを温める事も効果的。

・正しい姿勢

デスクワークに適した机で正しい姿勢で行う

個人的にはマスクはもう密以外の場所ではとってもよいと思っていますが、まだまだ回りの環境からマスクを外せない方も多いかも。そんな状況の中【マスク頭痛】という頭痛もあります。

・マスク内の酸素不足と二酸化炭素増加

マスクを着用している場合の呼吸では、通常の呼吸と比べて酸素の量が約87%に減り、二酸化炭素の量が約30倍に増えるといいます。そのためより多くの酸素を体内に供給しようとして脳の血管が拡張してそれが頭痛を引き起こします。

・蒸し暑さ

片頭痛は脳の視床下部が刺激に反応して起こるとされています。マスクを着用する事でマスクの内側の温度や湿度が上がり、蒸し暑く感じる事もその原因になります。またマスクを着用している事による脱水が頭痛につながるケースも。マスクの内側は湿度が高く、のどの渇きに気づきにくくなる為、こまめな水分補給が必要です。

・耳への負担

マスクを長時間つけていると、ひもを掛けている耳に負担がかかり、首や肩、背中のこりや張りの原因になる事があります。これらが片頭痛や緊張型頭痛を引き起こします。

※耳への負担による頭痛は首肩や背中のコリ・張りが原因なので鍼灸がとても有効だと思います。

★肩こり

コリは日ごろの負担により筋肉が異常な形に固まってしまったものです。鍼灸施術はこの固まってしまった筋肉を元の形に戻す事ができ、首・肩こりにとても有効です。鍼灸にとっては基本中の基本の施術効果です。

※首・肩こりの原因

・運動不足

運動不足により首肩回りの筋肉が衰えると重い頭や腕をしっかりと支えられず、肩がこりやすくなります。1時間に一度は立ち上がって動くように心がけましょう。

・ストレス

自律神経の働きで筋肉が緊張して血流が悪くなります。

・冷え

体が冷えると血管が縮んで血流が悪くなります。

・喫煙

たばこに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があります。

・質の悪い睡眠

・目の疲れ

・肩が下がった【なで肩】の人や、首の長い人は、頭や腕の重みが肩にかかり肩がこりやすくなります。

・合わない下着

女性の場合、下着の肩ひもを細いものから太いものに変えただけで肩こりが改善した例もあります。

★四十肩、五十肩(肩関節周囲炎)

肩関節周囲炎は、受診して治療を受けなくても自然に治る事の多い症状です。

しかし自然治癒の場合、回復まで半年から1年ぐらいと長期間を要します。時には夜に眠れないくらい痛みが強くなる事も。

鍼灸施術を受けると、回復を早めたり、回復までに起きる様々な症状をある程度抑える事ができます。

肩関節周囲炎の経過と対処法

・急性期

痛みの強い時期。1~3カ月ほど続きます。安静にするのが基本。鍼灸施術も痛みを和らげるのにとても有効です。日中あまり痛まなくても夜間に痛みを強く感じる事も。寝る時は、痛む方の肩をクッションなどに乗せて肩の位置を高くしたり、バスタオルなどを抱えたりすると楽になります。

・拘縮期

急性期が終わり、1~6カ月ほど続きます。痛みが軽くなるが肩を動かせる範囲が狭くなります。

肩関節を固くさせない為に、無理のない範囲で徐々に運動を取り入れます。

鍼灸も肩回りの筋肉のコリをとり肩関節を固くさせないサポートができます。

動かしにくいからと肩を動かさずにいると、肩関節がますます固くなり元に戻らなくなる事も。痛みはその部位が冷えると感じやすくなります。ここでも鍼灸施術で血流をよくする事はプラスに働きます。お風呂などでもゆっくりと肩を温めましょう。

・回復期

拘縮期が終わり6カ月~1年続きます。痛みはほぼなくなり、生活では困る事はなくなります。

しかし、車の運転席から後部座席に手を伸ばしたり、高い所にあるものに無理に手を伸ばすなどの肩に負担のかかる動作には注意が必要です。もちろんここでも鍼灸施術が最後の回復ラストスパートをかける為にお役にたてます。

重い荷物を運ぶ時はカートなどを使うようにしましょう。

★腰痛

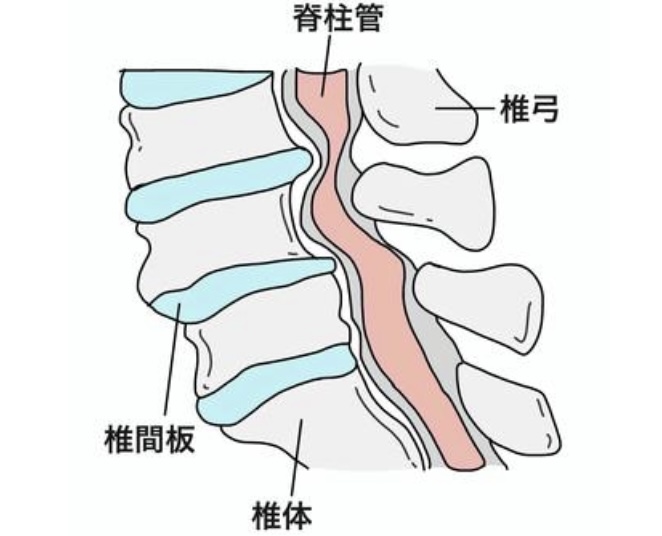

まっすぐな姿勢で立っている時は、上半身の重みを下半身全体で支えていますが、前屈みの姿勢の時は、上半身の重みの多くを腰で支える事になります。

この様な負荷が背骨の腰部分の骨と骨の間にある椎間板に繰り返しかかると、椎間板の中にあるゼリー状の髄核という組織が後ろにズレてきます。そこで一定の確率で【ギックリ腰】が起こります。

さらに髄核がズレて椎間板の外に飛び出してしまい、腰椎の後ろにある神経を刺激するようになると、腰だけでなくお尻や脚も痛みやしびれが生じる【椎間板ヘルニア】になります。

鍼灸治療は椎間板まわりの筋肉のコリを取り去る事で椎間板への負荷を軽減させる事ができます。

ギックリ腰は普通の腰痛治療とは少し違う流れになります。まずやってしまったら安静を保つのが鉄則。鍼灸治療をするのはギックリ直後やピークではなく、痛みが少し引いたタイミングで受けていただくのがベストです。そこで受けていただくと痛みがさらに緩和され治りも早まる事でしょう。

★妊婦さんの施術、逆子、婦人科疾患

あまり知られていないのですが、妊婦さんに鍼灸施術はとても有効です。妊娠から出産まで受ける事ができ、妊娠中の肩こり、腰痛、むくみなどの体の負担がかなり軽減されます。それだけでなく、安定期を迎えたら足首にお灸をする事で生まれてくる子が丈夫になり、産後の体の回復がはやくなるという施術もできます。鍼灸施術は妊婦さんにとってはいい事ばかりなんですね。

逆子治療もぜひ妊婦さんに知ってもらいたい鍼灸施術です。28週~33週ぐらいまでの間に足の指にお灸をする事で7割の確率で逆子が改善します。

本当は出産を迎えるまで、施術は可能なのですが当院では10カ月目は出産に専念してもらう事にしまして9カ月まで施術を行っています。つわりなどがひどい時期以外はいつでも施術を受ける事ができます。

一般的に妊娠時の体重増加は、妊娠前に標準体型だった場合は9~12㎏増加。

痩せ型の場合は約12㎏増。

肥満だった場合は約5kg増になるよう調整するとよいと言われています。

妊娠中の体重管理のコツは

① 塩分を控える

② カロリー低、腹持ちよく、噛みごたえあるもの(こんにゃく・ゼリー・寒天・昆布)を食事に取り入れる

③ 1回当たりの食事量を減らす。特に甘いもの、米、いも類の食べ過ぎに注意。

④ 軽い運動を継続的に行う

★膝の痛み

・変形性膝関節症

膝関節を支える筋肉の衰えから膝の軟骨への負担が増し、すり減った軟骨の破片や磨耗粉が滑膜を刺激して、炎症を起こす事で痛みが生じます。

膝の痛みの原因の多くがこれです。加齢と共に増加します。

しかし、痛みがあるからといって動く事を控えていると筋力低下や肥満につながり、膝への負担がさらに増します。膝の負担を減らす為には、筋肉を鍛える事が重要です。

鍼治療は炎症を改善する事と回復を早める事ができますので、運動と併用して使っていただくと相乗効果があるでしょう。

私自身が変形性膝関節症を患った事があります。歩くのもおぼつかないほど膝が痛くなり、毎朝ジョギングを始めました。最初の頃はかえって悪化する事もありましたが、鍼と併用して膝のトレーニングを続けた所、一か月ほどで走るのにも支障がないくらいに回復しました。

トレーニングは、私はジョギングをいきなりはじめましたが、まずは筋力トレーニングとストレッチからはじめ、慣れたらウォーキングそしてジョギングと段階を踏んでいくとよいでしょう。

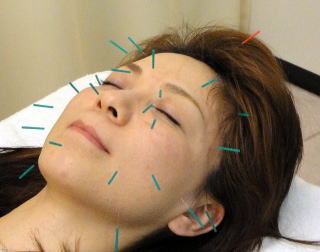

★美容鍼

美容鍼は休息鍼灸の看板メニューとして長年取り組んできました。

今では信じ難いですが、鍼灸で美容をやるなんてけしからんという風潮の時代があったのです。その時から美容鍼の可能性を信じてコツコツと独自で研究を積み重ねて完成し、今もなお改良を重ねているのが当院の美容鍼・美鍼(びじん)です。

【顔の筋肉のコリを改善してその人本来の顔を取り戻す】という休息鍼灸ならではの理念で、日本を全て見渡してもダントツに多い実践と実績を経てきたその美容効果は国内最高峰と自負しています。

美鍼に関しては使い方や施術例など他のページを使ってさらに詳細に説明をしていますのでそちらをご覧下さい。

★不眠、疲労

不眠の原因のひとつが実は首のコリにあります。首がこっていると緊張感がとれずそれが眠りを妨げる、又は眠りの質を低下させてしまうんですね。体の施術で首のコリを改善する事で治療していきます。

また一見拷問のようにも見えてしまう鍼灸治療ですが、高いリラクゼーション効果があります。休息鍼灸ではこの鍼灸のリラクゼーション効果をとても重視しており、またその効果を最大限引き出せる施術に取り組んでいます。鍼灸施術中に寝てしまう方も多数。そして鍼灸による睡眠は短時間でも心と体をリフレッシュしてくれる効果があるのです。

★足底腱膜炎

足底腱膜はかかとからそれぞれの指に向かって膜のように広がっている繊維状の組織です。

走ったり、歩いたりできるのは足底腱膜が柔軟に収縮して、衝撃を吸収するからです。

この足底腱膜に強い痛みが起こる病気が足底腱膜炎です。 多くの場合かかとの部分に痛みが生じます。

立ち仕事をしている人、肥満、革靴など固い靴を履く事が多い人などが発症する可能性が高いです。

セルフケアとして、足の指でのタオルの手繰り寄せ運動などが有効です。 炎症なのでもちろん鍼灸も有効。 痛む箇所への鍼ですぐに改善できる事が多いです。

★腱板断裂

腱板断裂は肩の筋肉と上腕骨の骨頭をつなぐ腱板が切れたり裂けたりする症状です。五十肩とよく似た症状が現れますが、五十肩は多くの場合自然に治るのに対して、腱板断裂は痛みがなくなっても自然に治る事はありません。

腱板の弾力が低下している高齢者や仕事やスポーツで肩をよく使う人に起こりやすい症状です。テニスや水泳など腕を肩よりも上に上げるスポーツは腱板断裂を引き起こしやすいです。

治療では痛みを薬で抑えてから、運動療法で肩周辺の筋肉を鍛える事で、傷んだ腱に負担をかけずに肩関節を支える事を目指します。薬や運動療法で症状が改善しなければ手術の場合も。

鍼灸治療も一時的に痛みを軽減するのに有効です。運動療法と併せて鍼灸をつかっていただくと痛みの軽減効果に加えて、筋肉も効率的に鍛えるサポート効果も発揮しながら改善に期待ができるでしょう。

★脚のむくみ

脚の血流やリンパの流れが阻害されてむくむ事を【リンパ浮腫】といいます。

体重増加・運動不足・栄養状態の悪化・疲労などが原因となります。

脚や体を動かしたり、タンパク質を中心にバランスのよい食事を心がけましょう。応急処置としては、就寝時に脚を高めにして休むと、翌朝は改善傾向になるでしょう。むくみが強い時は朝などむくみが改善している時に薬局などで購入できる医療用のストッキングを着用してむくみを抑えるとよいでしょう。

血流やリンパの流れを改善する事は鍼灸の得意分野。脚のむくみに鍼灸治療はとても有効です。ふくらはぎから足首にくびれがないようなむくみの方もいらっしゃいますが、定期的に鍼灸治療を受ける事で大幅にむくみを改善する事ができます。

★耳鳴り

首や肩のコリがひどい場合は鍼灸でコリをとる事で耳鳴りが改善するケースが多いです。

★エコノミークラス症候群

エコノミークラス症候群とは長時間同じ姿勢をとり続けた時に下半身の血流が滞り、血栓ができやすくなるものです。脚の静脈に血栓ができて、血管を流れると、右心房・右心室を経由して肺の静脈まで運ばれて詰まり、【肺血栓症】を引き起こす事も。

血流が滞る事が原因なので血流をよくする鍼灸で、ある程度の予防やケアも可能だと思います。私なら脚の特にふくらはぎ回りメインの鍼灸施術で対応します。長時間の運転や電車・飛行機に乗られた方はまずは鍼灸治療で体のケアをおススメします。

★子宮内膜症

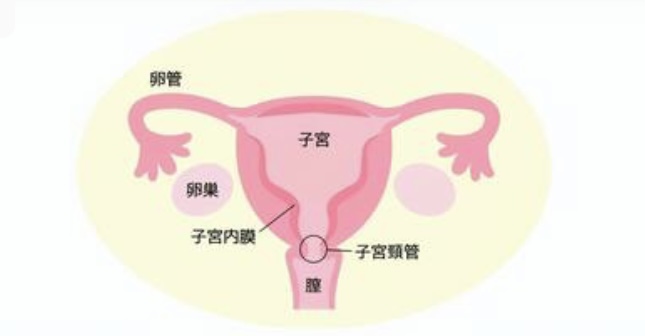

子宮内膜は子宮の内膜を覆っている粘膜で、受精卵が着床する為のベッドに例えられます。

子宮内膜症とは子宮の外の卵巣や卵管に子宮内膜に似た組織ができてしまう病気です。原因は分かっていません。 最も多い症状は強い月経痛です。他、排便痛や性交痛など。 放置しておくと組織同士が癒着してしまいます。特に卵管の周囲で起こると卵子が卵管を通過しにくくなり不妊の原因になります。 また子宮内膜症が卵巣で起こるチョコレートのう胞も不妊に大きく関係します。 子宮内膜症がない人と比べて、子宮内膜症のある人は卵巣がんが起こるリスクが8~9倍高くなるという研究結果もあります。

鍼灸では体の全体治療により、血流を改善して子宮の組織の代謝を促進してホルモンバランスと整えていくというサポート的な役割が期待できます。

★子宮筋腫

子宮筋腫とは子宮の壁に筋腫というこぶができる病気です。

筋腫ができた場所や大きさによって症状の種類や程度が異なります。筋腫があっても症状がない人もいます。

症状が軽い場合は経過観察になる事も多いですが、不妊の原因になる事も。

30代半ばから40代前半になる人が多いため、近年の妊娠・出産の高齢化で問題化してきています。

確実なものではありませんが鍼灸治療により、筋腫が小さくなる事もあります。

私の鍼灸では、子宮筋腫にともなう生理痛・腰痛・便秘などの緩和をメインに、上手くいけば筋腫が小さくなる事を目標に治療をしていきます。

★筋力低下

老化が加速して心身の衰えが進んだ状態をフレイルといいます。

筋肉量も減り、全身の筋力が低下していきます。

筋肉量が減ると、転倒や骨折のリスクが上がる他、噛む力が低下して滑舌も悪くなります。毎日の活動量や食事量が減り、さらに筋肉が衰えるという悪循環にも陥ります。

筋肉量の維持に大切なのは【食事】【運動】【社会参加】の3点。

鍼灸治療を継続して定期的に受けると、運動で効率よく筋肉をつける事ができるようになるでしょう。食事でも内臓の血の巡りが改善して内臓機能が上がり、食事における消化・吸収をサポートする働きが期待できます。

★過敏性腸症候群

腸に異常は見られないのに下痢・便秘などの便通異常を慢性的に繰り返す状態を【過敏性腸症候群】といいます。先進国に多いと言われ、若い人に多くみられます。

ストレスがかかるとお腹の不調が現れやすいのが特徴。

大腸の動きは自律神経によりコントロールされており、脳が過剰なストレスを感じると、自律神経を介して影響が及びます。ストレスで便通異常が起こるのは、腸と脳が密接に情報のやりとりをしているからです。

治療法としては【生活習慣の改善】【薬物療法】【心理療法】が挙げられます。

自律神経が関わっている事から、過敏性腸症候群には鍼灸も治療の一環として大いに期待できます。ウチも売りにしている鍼灸のリラクゼーション効果を存分に引き出す全身治療をおススメします。

★帯状疱疹

帯状疱疹はチクチクした痛みに続き、体の右左どちらか一方に、赤く小さな水ぶくれを伴う発疹が帯状に現れる病気です。発疹は体のどこからでも現れますが、最も多いのは胸からわき腹と背中にかけてです。

帯状疱疹と水ぼうそうは同じウイルスによって起こります。 水ぼうそうは5歳までに約85%の人が発症して、症状がおさまっても体内の水ぼうそうウイルスはなくなりません。その後、体の中に数十年と長期にわたり潜み、免疫の働きが低下すると体の表面にあらわれてくるのが帯状疱疹です。

三叉神経がある目の近くや、耳から顎にかけて発症したら、視力低下や顔面神経麻痺の可能性もあり要注意です。脳にウイルスが到達した場合は脳炎を引き起こす事もあります。

治療の中心は抗ウイルス薬。その他痛みを抑える鎮痛薬、炎症を和らげる軟膏で治療していきます。

鍼灸はその人の持っている免疫力を引き出す力と消炎効果で病院での治療と併せてサポート的な役割が担えます。症状の緩和と早期回復を目標に定期的な鍼灸治療を受けるとよいでしょう。

★潰瘍性大腸炎

免疫細胞の7割は大腸に集まっているとされます。

大腸で免疫細胞が暴走を起こして下痢や腹痛、発熱などが生じるのが潰瘍性大腸炎です。

原因の一つと考えられているのが食生活の欧米化です。また果糖を多く含む清涼飲料水などをよく飲む人にも起こりやすいとされています。

潰瘍性大腸炎は、炎症が続く【活動期】と症状が落ち着いている【寛解期】を繰り返す病気です。治療の目標は寛解期をできるだけ長く保ち、健康な人と変わらない生活を送れるようにする事です。症状が重く、出血や穿孔、大腸がんなどが起こった場合には大腸を全て摘出する手術を検討します。

鍼灸は消炎効果がありますので、私の施術なら背中~腰メインとする体の全身治療で大腸の消炎効果を狙って治療を行います。食事療法や薬などの効果を上げるサポート的な役割も期待できるでしょう。

★足の甲、指、太もものしびれ

主に足の中指と薬指の裏や付け根あたりにしびれや痛みが起こるのが【モートン病】。

すねの外側や足の甲にしびれが現れるのが【総腓骨神経障害】。

太ももがしびれるのは【外側大腿皮神経障害】。

いずれも神経が筋肉や靭帯に挟まり、締め付けられる事で起こります。

筋肉の圧迫により生じる病気なので圧迫を緩める鍼灸を強くおススメします。

私の場合はしびれや痛みが生じている部分への局所治療で対応します。

★歯周病

歯周病は歯を支える歯周組織に炎症が起こり、組織が破壊されていく病気です。

日本では成人のおよそ7割に歯周病があるといわれています。

主な原因は歯垢(しこう)。口の中にいる虫歯菌が作り出すネバネバした物質の塊に、細菌が巣を作っている状態。歯垢の中に【歯周病菌】も存在しています。

歯周病は歯を失う原因になるだけでなく、様々な病気と関係している事が明らかになってきました。特に糖尿病とは互いに悪影響を及ぼしあいます。認知症の原因にもなると考えられています。

毎日の正しい歯磨きで歯垢を取り除く事が予防に重要です。

私の鍼灸施術では鍼灸の消炎効果に期待。特に首や顔全体の施術をします。

歯医者の治療との相乗効果にも期待できるでしょう。

★口臭

口臭の原因には唾液の分泌量が減って自浄作用が減少して起こる生理的なものと歯周病など病気が原因で起こるものがあります。歯磨きを正しく行う事、舌ブラシで舌苔を取り除く、耳下腺や顎下腺をマッサージして唾液の分泌を促す事が予防&治療になります。

耳下腺や顎下腺のマッサージが唾液の分泌につながるという事で、マッサージの10倍の効果があるといわれる鍼灸は非常におすすめです。休息鍼灸の美容鍼では耳下腺、顎下腺もバッチリカバー。美容だけでなく口臭予防にも役立つでしょう。

★尿漏れ

女性の尿漏れの5割以上は【腹圧性尿失禁】。妊娠・出産や加齢により、膀胱や尿道を支える骨盤底筋が緩み、尿道を閉じる力が弱まり尿漏れに。

他、膀胱が過敏になり急に強い尿意が起こる【切迫性尿失禁】。男性に多い排尿後にじわじわ出てくる【排尿後尿滴下】があります。

体を冷やす事で尿意を感じやすくなる点からいえば、血の流れをよくして体温を上げる鍼灸は尿漏れ改善の治療のひとつになるでしょう。

★唾石

唾液が通る管の中で、有機物などの周囲にカルシウムが沈着して石のように固まると唾石となります。食事中など唾液がよく出る時に口回りや耳回りに腫れや痛みがでます。食後1~2時間で治まるのも特徴。症状が軽い場合は痛み止めや抗菌薬で症状を抑えます。重い時は手術で石を取り出します。

口回りや耳回りの唾液腺をマッサージする事が予防になる為、鍼灸も予防のセルフケアとしては大いにおすすめします。美容鍼は美容効果も得ながら予防もできて最強ですね。ただ腫れや痛みがある時は悪化するのでおすすめできません。

★睡眠の質向上

目覚めた時に感じる【睡眠休養感】が健康にとって重要なのが最近の研究でわかってきました。

睡眠の質を上げる3つのポイント

①寝る前は副交感神経を優位にする

自律神経のうち副交感神経が優位な状態になると、血圧や脈拍数が下がり、呼吸が穏やかになって眠りに入りやすくなります。その為には心身ともに落ち着いた時間を過ごす事が大切。寝る前にゆったり音楽を聞いたり、読書をしたり、アロマをたくなど。

お風呂はぬるめのお湯にゆっくりつかるようにしましょう。スマホの画面などからは交感神経を優位にするブルーライトが発せられているので寝る前にみるのはさけましょう。

②体内時計を乱さない

人間の体には、朝目が覚めて夜眠くなるというリズムを調節する【体内時計】があります。体内時計を乱さない為には、朝起きたらまず日光を浴びて体内時計のスイッチを入れる事が大切。

③眠れなくても焦らない

眠りに関して私の鍼灸では首のコリに注目しています。首がこっていると緊張感が抜けず眠りの質が悪くなるのです。鍼灸で首のコリをほぐすとその日から数日、眠りの質が格段に上がります。

★悪夢障害

悪夢障害は強い不安や恐怖を覚える夢を頻繁にみてしまい、睡眠が妨げられる症状。

鍼灸の全身施術が有効でしょう。鍼灸の高いリラクゼーション効果はストレス軽減につなげる事ができます。

★腱鞘炎

筋肉と骨をつないでいるひも状の組織が腱です。腱が通るトンネル状の組織の腱鞘と腱がこすれあうと炎症が起こり腱鞘炎になります。腱鞘炎の代表的なものに指の付け根が痛み、症状が進むと指を曲げ伸ばしする際、引っかかりが生じる【ばね指】と手首の親指側の腱鞘と腱がこすれて炎症が起こる【ドケルバン病】があります。

炎症の改善は鍼灸の得意とする所。局所への刺鍼がかなり有効でしょう。症状が重い場合は手術の必要もあります。

★変形性指関節症

変形性指関節症は指関節の軟骨がすり減って炎症が生じ、腫れや痛み、進行すると変形が起こる病気。

指の第一関節に起こるのがへバーデン結節。爪の付け根付近に水ぶくれを伴う事もあり、破れると関節内に細菌が入る恐れもあるため、注意が必要。

第二関節に起こるのがブシャール結節。親指の付け根に起こるのが母指CM関節症です。

現在、当院でもこの症状で何人か通われています。痛む部位に鍼をうつ事で消炎効果があり痛みを和らがせる事ができます。

★絞扼性神経障害

首の脊髄から手へ延びている末梢神経がその経路のどこかで慢性的に圧迫され、しびれや運動障害などが起こる病気を絞扼性神経障害といいます。

代表的なものに手首の手の平側で手根管で神経が圧迫されて起こる【手根管症候群】と肘の内側にある肘部管で尺骨神経が圧迫されて症状が現れる【肘部管症候群】があります。

これらの神経のまわりの筋肉が凝り固まっている事で症状に悪影響を及ぼす事は間違いありません。鍼灸で腕回りのコリを改善する事で改善や完治につながるでしょう。

★加齢性難聴

加齢性難聴は聞こえが悪くなるばかりでなく、近年の研究で認知症のリスクを高める事が明らかになってきました。

難聴で音の情報が上手く入ってこなくなると、脳の活動が低下して認知機能の低下につながります。また上手く会話が出来なくなるため、人とのコミュニケーションを取る機会が減り認知機能の低下につながります。家に閉じこもり動かなくなるとフレイル(虚弱)にもつながります。

加齢性難聴は耳の奥の内耳にある【有毛細胞】の損傷が主な原因です。有毛細胞は、音を電気信号に変えて脳に伝える役割をしていますが、加齢や大きな音を長時間聴き続けると、損傷はどんどん進行していきます。一度壊れた有毛細胞は回復しません。喫煙や生活習慣病も血流の流れが悪くなる為、有毛細胞へのエネルギーが円滑に供給できなくなり損傷が進みます。

ストレスなどが原因の難聴もあり、この場合はリラクゼーション力の高い鍼灸で改善の見込みがあるでしょう。加齢性難聴の場合も鍼灸の血流改善効果で難聴の進行を遅くする効果があると思います。

★腰部脊柱管狭窄症

足のしびれは腰に原因がある事もあります。その一つが腰部脊柱管狭窄症。

脊柱管が狭くなってそこを通る神経が圧迫され起こります。足に症状が現れるのは、腰にある脊柱管を通る神経が足につながっているからです。

特徴としては歩いたり、立ちっぱなしの時にしびれや痛みがあらわれ、休むと楽になる間欠性跛行が現れます。薬物やブロック注射、運動療法などで治療、ひどい場合には手術も検討します。

神経が圧迫されるものは、圧迫を少しでも緩める為に神経周りの筋肉をゆるめる鍼灸が有効です。腰から臀部辺りに鍼治療が有効でしょう。

★メニエール病

ぐるぐる回るめまいを長期間にわたって繰り返す場合はメニエール病が疑われます。

頻度は週に数回から年に数回と個人差が大きいです。

難聴や耳鳴りなど聴覚の異常を伴い、吐き気がしたり、嘔吐する事もあります。体のまひや言語障害はありません。何年間もめまいを繰り返すケースが多く、耳の聞こえも悪くなる為、仕事や日常生活に支障をきたす人も多いです。

内耳の三半規管から蝸牛までは内リンパ液という液体に満たされた筒状になっています。何らかの原因で内リンパ液が増えて、筒の内部にたまり水ぶくれの状態になると三半規管や蝸牛が圧迫されてメニエール病の原因になります。リンパ液が増える理由はよくわかっていませんが、注目されているのがストレス。ストレスにより体の水分を調整するホルモンが異常をきたし、内リンパ液が増えて水ぶくれが生じるのではないかと考えられています。

初期の段階できちんと治療すれば、発症後2~3年以内には改善する事が多い病気です。早期発見の為には前触れを見逃さない事。

前触れには耳鳴り、耳の閉塞感、低音域の難聴、音が響くなどがあります。

治療は生活習慣の改善、薬物療法があります。最近では医師の指導のもと、水分を十分にとる事で体内に水をためこむ作用のある抗利尿ホルモンの分泌を抑制して、内耳の水ぶくれを解消しようとする方法もあります。

生活習慣の改善や最近ストレスが原因にもなっている事が分かってきた為、リラックス効果の高い鍼灸は効果大でしょう。